未来を見据えた教育を

大学入試が変わりつつあります。

大学入試の改革プランにはセンター試験の廃止と2つの「新テスト」が創設などが明記されており、新テストにおいて現行の教科・科目の枠を超えた思考力・判断力・表現力や小論文・面接・集団討論・プレゼンテーションなどが課されていくことが予想されます。

ということが、これからの時代を生き抜くための力として求められるようになったのです。

知識にこだわらない柔軟な力は「21世紀型スキル」といわれていて、21世紀に必要とされる能力です。

これらの能力を習得することが、これからの時代を生き抜くために重要となっています。

21世紀型スキルを身につけるにはプログラミングが最適

プログラミング学習を通じて次のようなことが学べます

- 新しいアイディアを試す方法

- 複雑な問題を紐解く方法

- 粘り強く前に進む方法

- 物事を深く理解する方法

- 他の人と協力して物事を進める方法

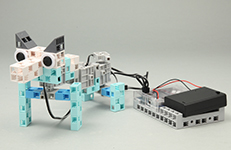

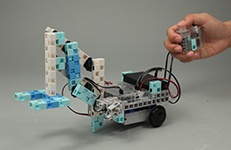

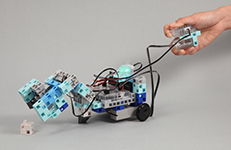

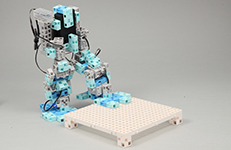

プログラミングの中でも、ロボットを使った講座は、プログラミングの結果が実際のロボットの動きで可視化される面白さがあり、試行錯誤をするための題材としてもってこいです。

もののしくみ研究室の特長

取り組みやすい題材

学研ロボットプログラミング教室「もののしくみ研究室」では、身近にあるものを研究します。

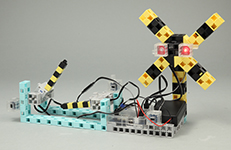

自動ドア、信号機、踏切……

生まれたときから当たり前に存在するものを題材にその仕組み、動きを研究することによって、関心が沸きやすくなり創造力を身につけることができます。

STEMという観点に配慮した教材を使用

STEMとは『科学(S)技術(T)工学(E)数学(M)』を指します。

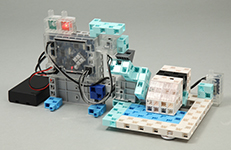

もののしくみ研究室では『もの・機械』を制作・開発する際に必要なSTEMも含めて学ぶため、STEMの要素を十分に含んだ教材を使用しています。

そのためロボットやプログラミングの内容に偏らず、身近な『もの・機械』の理論や情報も知識として得ることが出来ます。

らせん構造のプログラム

らせん構造のように反復しながら新しいことを学んでいきます。反復することで、以前学んだことを忘れずに、新たなことが無理なく学べます。

ダブルループ学習

もののしくみ研究室の授業は学習者中心のアクティブラーニングで進みます。 多くの講座で採用されているPDCA(plan-check-do-act)サイクルからさらに踏み込み、見て(see)→考えて(think)→類推する(wonder)することで、今の課題(plan)を再評価しながら進めるダブルループ学習を行います。

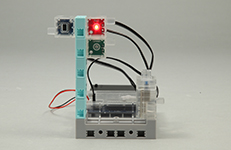

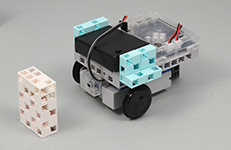

教材は「アーテックブロック」を使用

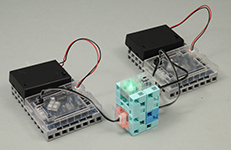

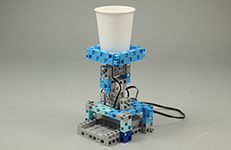

アーテックブロックは、教材メーカーとして知られる日本のアーテック社の開発した国産のブロックです。

アーテックブロックはすべての面に複数の穴が開いているのであらゆる方向にブロックをつけることが可能な上に、たて、よこ、ななめと自由自在にブロックを繋いでいくことができます。

そのブロックにつなげることができる、LEDブロック・電子ブザーブロック・DCモーターブロック・サーボモーターブロック・タッチセンサーブロック・加速度センサーブロック・ジャイロ加速度センサーブロック・光センサー・赤外線フォトリフレクタブロックをスタディーノというマイコンにつないで、様々な動きを実現します。

プログラムには、わかりやすいビジュアルプログラム言語

ロボットを動かすプログラミングには、マサチューセッツ工学大学で子ども向けのプログラム言語として開発された「Scratch」をカスタマイズした「Studuino プログラミング環境」を使用します。

キーボードからの文字入力が不得意でも、マウスで命令パーツを組み合わせてゆくことで視覚的に、C言語に近いArduino言語プログラムを簡単に制作できます。

学研独自のテキスト

テーマごとに渡すテキストの内容は、ブロック・プログラムの製作手順だけではありません。

今から作るものの目的、その形や色になった理由、目的を達成する別の方法などを、豆知識を交えながら詳しく紹介します。

ものを実際に作っている企業へのインタビューも掲載し、自作ロボットと本物の機器の共通点や違い、プロの心意気を伝えます。

カリキュラム

歩き・つかみ・走るプログラム!!

以前に学んだ方法を生かしつつも、少しずつ進化するプログラム

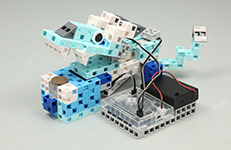

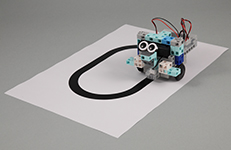

たとえば、前進するだけの車を左右に曲がれるようにする。これを加速度センサーでコントロールしてリモコンカーに、次はリモコンで無く赤外線フォトリフレクタを付けて壁に当たらないよう自律運動できるようにする・・・ 。

このように段階を踏みながら少しずつ前に進みます。

1年目のディベロッパーコース・2年目のマスターコース・3年目のイノベーターコースまで、3年間で33回分のテーマは、ほぼすべてが実在する「もの」。

プログラミングからメカニズムまでを合わせて学べます。

1年目のディベロッパーコースには、途中入会しても大丈夫なようブリッジ教材も用意しています。

ディベロッパー Developre

身近なものを動かすための構造や、センサー屋モータを利用するための基本プログラミング(くり返し・分岐)を学びます。

後半は自分のアイディアを活かした製品の開発、製作した道具を使った簡単な競技も行います。

1.プログラミング入門

2.歩行者用信号機の制御

3.自動ドアの制御

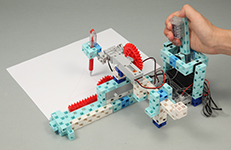

4.マニピュレーターの製作

5.カタパルトの製作

6.テルミンの製作

7.ベーシックアームの製作

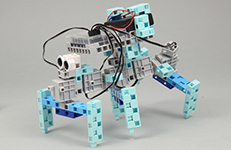

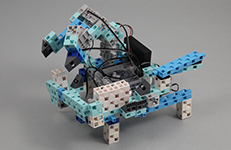

8.犬型歩行ロボットの研究

9.洗浄機能付便座の製作

10.面白貯金箱の開発

11.リンクカーの製作

12.アーム玉入れロボの開発

マスター Master

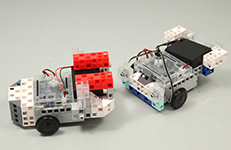

多くのセンサーやモーターを使った複雑なプログラム作成、分岐命令を使った自立型ロボットに挑戦します。

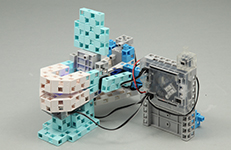

後半にはデザインも含めたオリジナルロボットや歩行系ロボットを製作します。

1.踏切の製作

2.コインパーキングの製作

3.プロッターの製作

4.光通信の研究

5.生物模倣(アリ)

6.ライントレースカーの制御

7.トランスポーターカーの製作

8.車用衝突防止装置の製作

9.自動追尾カーの製作

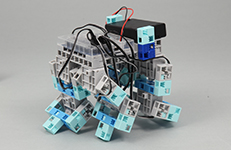

10.二足歩行ロボ入門編

11.水平維持天秤の開発

12.お掃除ロボの開発

イノベーター Innovator

変数を利用した高度なプログラミング、工業用アーム、8つのサーボの二足歩行ロボットを製作します。

後半はロボットのデザインからプログラミングまでを自分で行い、PDCAサイクルをくり返すことで問題解決・商品開発を行います。

1.倒立振子ロボの製作

2.工業用アームの製作

3.LEDホタルライトの制御

4.生物模倣(ゾウ)

5.二足歩行ロボ発展編

6.二足歩行ロボ応用編

7.ゼロから作る迷路脱出カー

8.ゼロから作るUFOキャッチャー

9.ゼロから作る車載テーブル

料金

| 入会金 | 5,400円 | 学研教室会員は入会金免除 兄弟姉妹入会の割引あり |

|

|---|---|---|---|

| 月謝 | 8,640円 | ||

| 教材費 | 1年目 | 27,000円 | 教材の保管・管理は教室にて行います。 全コース終了後お持ち帰りいただけます。 |

| 2年目 | 13,500円 | ||

| 3年目 | 13,500円 | ||

- 対象

- 小学3年生~

- 学習日

- 月2回/1回90分(一斉指導)

0537-64-4177